बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी सांस्कृतिक क्षेत्र से निकली Bideshiya लोक नाटक (Folk Theatre) परंपरा 20वीं सदी की शुरुआत में उभरी और देखते ही देखते इस क्षेत्र की पहचान बन गई । कई विद्वानों का मानना है कि अपने चरम पर यह कला इतनी लोकप्रिय थी कि इसका महत्व रामायण से कम नहीं था । बिदेसिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं था; यह हाशिए पर रहने वाले आम लोगों की आवाज बना और उसने तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक विषमताओं पर गहरा कटाक्ष किया ।

इस जीवंत नाटक परंपरा को आज भी इसके जनक, भिखारी ठाकुर (1887-1971) , के नाम से जाना जाता है, जिन्हें प्यार से “भोजपुरी का शेक्सपियर” कहा जाता है ।

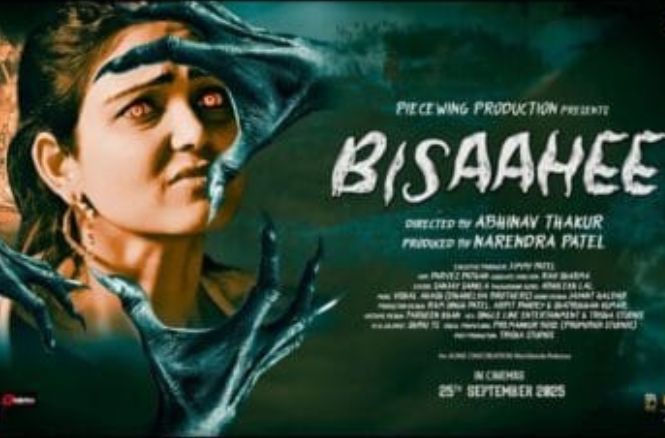

AI Image

1. लोक नाटक की जड़ें: पलायन और ‘बिदेसिया भाव’

बिदेसिया की उत्पत्ति को 19वीं और 20वीं शताब्दी की उस मजबूरी से अलग नहीं किया जा सकता, जब बड़े पैमाने पर लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़कर जा रहे थे । गरीबी और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण स्थानीय बुनकरी उद्योग खत्म होने से इस क्षेत्र के लोग काम की तलाश में औपनिवेशिक प्लांटेशनों (गिरमिटिया मजदूर) या कलकत्ता (कोलकाता) जैसे शहरों की ओर जाने को मजबूर थे ।

यह पलायन, जो अधिकतर जबरन था , आर्थिक आवश्यकता से ज़्यादा एक गहरा भावनात्मक और सामाजिक आघात था। पत्नियाँ पतियों से, और माताएँ बेटों से बिछड़ गईं । पीछे छूटे लोग इस दर्द को ‘बिदेसिया भाव’ कहने लगे, और इसी भाव ने इस पूरी लोक संस्कृति को जन्म दिया । इस सामूहिक पीड़ा ने गीतों, नाटकों और लोक चित्रों की एक पूरी परंपरा खड़ी कर दी, जिसने समुदाय को उम्मीद दी और उनकी सामूहिक चेतना को ज़िंदा रखा ।

2. भिखारी ठाकुर: समाज सुधारक और जनक

भिखारी ठाकुर, जिनका जन्म बिहार के सारण ज़िले में हुआ था , उनका जीवन भी पलायन की इसी कहानी को दर्शाता है। वह खुद भी काम की तलाश में खड़गपुर, पुरी और कलकत्ता गए । गांव लौटने के बाद जब उन्होंने रामलीला करने की कोशिश की, तो ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें “विधर्मी” कहकर रोक दिया ।

जाति व्यवस्था की इस बाधा ने भिखारी ठाकुर को एक क्रांतिकारी राह दिखाई। उन्होंने संभ्रांत कला को त्याग कर आम लोगों की भाषा (भोजपुरी) और शैली अपनाई । उन्होंने नाच लोक परंपरा को अपनाया और उसे सामाजिक समस्याओं पर सीधा बोलने का माध्यम बनाया । उन्हें नाच लोक नाटक परंपरा का जनक माना जाता है । उनके नाटक बिदेसिया (1912), गबरघिचोर और बेटी बेचवा गरीबी, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक विषमताओं जैसे ज़रूरी विषयों पर केंद्रित थे ।

3. प्रमुख रचनाएँ और उनका क्रांतिकारी संदेश

भिखारी ठाकुर के नाटक केवल किस्से नहीं थे, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार थे:

- बिदेसिया (1912): यह नाटक नवविवाहित मजदूर बिदेसी की कहानी है, जो कलकत्ता कमाने जाता है, लेकिन शहर के दलदल में फंसकर अपनी पत्नी प्यारी सुंदरी को भूल जाता है । प्यारी का दुख (विरह) देखकर एक संदेशवाहक ‘बटोही’ उसे वापस आने के लिए मजबूर करता है । नाटक का सबसे क्रांतिकारी मोड़ तब आता है जब बिदेसी के पीछे-पीछे आई उसकी शहरी प्रेमिका सलोनी को, प्यारी सुंदरी अपनी सौतन के रूप में स्वीकार कर लेती है । यह नारी एकजुटता का एक मज़बूत संदेश था, जिसमें पत्नी ने सतीत्व की रूढ़िवादी परिभाषा को चुनौती देकर सलोनी को एक शोषित महिला के रूप में पहचाना ।

- बेटी बेचवा (1925): यह नाटक दहेज़ और बेमेल विवाह की क्रूर प्रथा पर सीधा हमला था, जहाँ गरीब पिता पैसे के बदले अपनी बेटी (ऊपटो) को एक बूढ़े और धनी व्यक्ति को बेच देता है ।

- गबरघिचोर: इस नाटक की नायिका अपने प्रवासी पति के वर्षों तक न लौटने के बाद, अपने अस्तित्व और अकेलेपन के दर्द के चलते, एक अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है और एक बेटे को जन्म देती है । यह अपने समय का अत्यंत कट्टरपंथी पाठ था, जो पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला के यौन स्वायत्तता (Sexual autonomy) और जीवन जीने के अधिकार की पुष्टि करता है ।

4. ‘लौंडा नाच’: कला और सामाजिक संघर्ष

बिदेसिया की पहचान उसके अनूठे प्रदर्शन शैली, लौंडा नाच से है । उस दौर में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अभिनय की अनुमति नहीं थी, इसलिए पुरुष ही महिला पात्रों की वेशभूषा पहनकर उनका अभिनय करते थे । ये पुरुष कलाकार, जिन्हें लौंडा कहा जाता था, समाज के सबसे हाशिए वाले समुदाय से आते थे ।

हालांकि इस प्रथा ने महिलाओं के दर्द और विचारों को सार्वजनिक मंच पर आवाज़ दी , लेकिन इन कलाकारों को सामाजिक तिरस्कार सहना पड़ता था । आज भी कई लौंडा नाच कलाकार अपनी इस पहचान को अपने परिवार से छिपाकर रखते हैं । इसके बावजूद, यह कला आजीविका का साधन है। हाल के वर्षों में, भिखारी ठाकुर की मंडली के सदस्य रामचन्द्र मांझी जैसे कलाकारों को पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसने इस कला को कुछ संस्थागत पहचान दी है ।

आज, लाखों पुरुष काम के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, इसलिए बिदेसिया का विषय (विरह और अलगाव) आज भी प्रासंगिक है । यह कला गिरमिटिया मज़दूरों के साथ मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम जैसे 14 देशों में भी पहुँची , और आज भी वहाँ के भोजपुरी प्रवासियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है ।

कई आधुनिक प्रयास, जैसे संजय उपाध्याय और उनके निर्माण कला मंच के 600 से अधिक मंचन , और द बिदेसिया प्रोजेक्ट द्वारा लोक गीतों का दस्तावेज़ीकरण , इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सरकारी संस्थाओं (जैसे संगीत नाटक अकादमी) को इस कला और इसके कलाकारों को आर्थिक और सामाजिक समर्थन देने की दिशा में और काम करने की ज़रूरत है, ताकि यह परंपरा विलुप्त न हो जाए ।