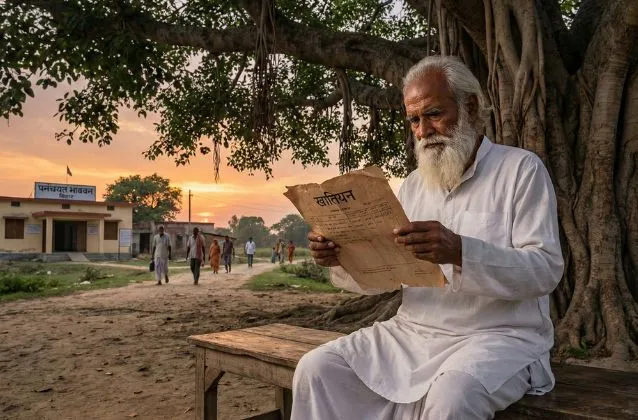

मुसहर समुदाय भारत के उन लाखों लोगों की कहानी है, जिन्हें आज भी समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े होकर, केवल अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। इन्हें आधिकारिक तौर पर ‘दलित’ या अनुसूचित जाति (SC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इनकी बड़ी आबादी मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के पूर्वी गंगा मैदानों में केंद्रित है, जहाँ ये भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी स्थानीय भाषाएँ बोलते हैं ।

AI Image

नाम की टीस: भुखमरी और ऐतिहासिक मजबूरी

मुसहर (mushar) समुदाय की कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू उनके नाम में छिपा है। ‘मुसहर’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है ‘चूहा पकड़ने वाला’ । यह नाम किसी पारंपरिक व्यवसाय की पहचान नहीं है, बल्कि यह भीषण गरीबी और ऐतिहासिक भुखमरी की एक गहरी चोट है ।

यह नाम उनकी मर्ज़ी से नहीं आया। 1947 से पहले और उसके तुरंत बाद, जब देश में भीषण अकाल और भोजन की कमी थी, तब कई समाज भूख से मर रहे थे । जीवन बचाए रखने की आखिरी कोशिश में, मुसहरों ने खेतों में जाकर, चूहों द्वारा अपने बिलों (मांद) में जमा किए गए गेहूँ और धान जैसे अनाज को निकालकर खाना शुरू किया। यह कोई आदत नहीं, बल्कि अस्तित्व बनाए रखने की एक मजबूर और जीवन रक्षक कोशिश थी ।

लेकिन बाहरी समाज ने इस मजबूरी को उनकी स्थायी जातीय पहचान (कलंक) बना दिया । इस तरह, ‘मुसहर’ नाम उस उपेक्षा और संरचनात्मक अन्याय का प्रतीक बन गया जिसने उन्हें समाज के सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया। उनकी पहचान भूख और अभाव से जोड़ दी गई।

संघर्ष की गहरी जड़ें: भूमिहीनता और बहिष्कार

मुसहरों का संघर्ष सदियों पुराना है। आनुवांशिक अध्ययनों से पता चलता है कि वे मूल रूप से मुंडा समुदायों, जैसे संथाल और हो, के करीब थे । लगभग 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच, जब इन्होंने घुमंतू जीवन छोड़कर स्थायी घरों में रहना सीखा , तभी इनके संघर्ष की जड़ें गहरी हो गईं।

आज भी, मुसहरों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी भूमिहीनता। बिहार में लगभग 96.3% मुसहर आबादी भूमिहीन है । ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा भी न होने के कारण, उनकी आजीविका पूरी तरह से खेतिहर मजदूरी पर निर्भर करती है, जहाँ 92.5% मुसहर खेतिहर मजदूर हैं ।

यह निर्भरता उन्हें शोषण के दुष्चक्र में फंसाती है। संपत्ति के अभाव में, वे काम के लिए स्थानीय प्रभुत्वशाली वर्गों पर निर्भर रहते हैं, जिससे वे जातिगत भेदभाव या शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में डरते हैं। मुसहर समुदाय के युवा भी निराशा में कहते हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता: “कोई ना सुनत है” । उनकी सबसे बड़ी मांग है कि अगर उन्हें ज़मीन दे दी जाए, तो उनकी “दावे करने की ताकत” (Power to claim rights) कहीं अधिक बढ़ जाएगी । भूमिहीनता उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को छीन लेती है, और यही सामाजिक बहिष्कार का कारण बनती है।

आंतरिक संगठन और शिक्षा का अवरोध

बाहरी संघर्ष के बावजूद, मुसहरों ने अपने भीतर एक मजबूत सामाजिक संगठन विकसित किया है। वे आज भी ‘सनातन पद्धति’ का पालन करते हैं और हिन्दू संस्कारों के निकट माने जाते हैं । आज भी, अधिक मुसहरों के पड़ोसी उन्हीं की जाति के सदस्य होते हैं । यदि उनके बीच कोई झगड़ा होता है, तो अधिक मामलों में उनकी अपनी ‘जाति-पंचायतें’ ही उन्हें सुलझा देती हैं । यह उनकी आंतरिक एकजुटता और न्याय व्यवस्था को दर्शाता है।

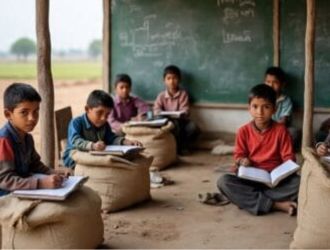

लेकिन इस एकजुटता के बावजूद, अशिक्षा उनके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। मुसहर जाति आज भी शिक्षा से कोसों दूर है । अशिक्षा के कारण वे राशन कार्ड, आवास, और आयुष्मान कार्ड जैसी बुनियादी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं । योजनाओं का लाभ अक्सर केवल उन्हीं तक पहुँच पाता है जो थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे हैं या जिनके पास न्यूनतम जागरूकता है । इस प्रकार, निरक्षरता एक संरचनात्मक अवरोधक के रूप में कार्य करती है।

शिक्षा और स्वाभिमान की ओर

दशकों की उपेक्षा के बाद, हाल के वर्षों में बदलाव की कुछ किरणें दिखी हैं। उत्तर प्रदेश में, 2017 के बाद मुसहरों को जमीन का पट्टा और आवास जैसी सुविधाएँ दी गईं । कुशीनगर जिले में चलाए गए एक विशेष अभियान में तेजी से परिणाम सामने आए: 676 आवास स्वीकृत हुए, 619 श्रमिकों को मनरेगा जॉब कार्ड दिए गए, और 2,706 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए । यह दिखाता है कि लक्षित प्रशासनिक प्रयास से दशकों की उपेक्षा को जल्दी दूर किया जा सकता है।

सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा के माध्यम से आया है। बिहार के भोजपुर जिले में भीम सिंह भावेश जैसे कार्यकर्ताओं ने ‘नई आशा’ नामक संस्था बनाकर इस दिशा में अथक प्रयास किए हैं । उनके प्रयासों से आठ हजार से अधिक मुसहर बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है । भावेश केवल दाखिला ही नहीं दिलाते, बल्कि बच्चों के दस्तावेज़ बनवाने और योजनाओं के फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं । यह व्यावहारिक दृष्टिकोण अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली हर बाधा को तोड़ता है।

व्यक्तिगत स्तर पर भी ये लोग स्वाभिमान की ओर बढ़ रहे हैं। पटना के पास सिमरा गांव की संजू ने अपनी मेहनत से 4.5 लाख रुपये की रकम अदा करके ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और खेती शुरू की ।

मुसहर मुसहर (musahar) समुदाय का संघर्ष स्वाभिमान और पहचान पाने की एक लंबी लड़ाई है, जो अब ‘दास्ता और सामाजिक जंजीरों को तोड़ने’ की ओर अग्रसर है । शिक्षा और भूमि अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करके, यह समुदाय अंततः अपने लिए एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य बना सकता है।